偏頭痛

- 気圧や天候の変化で偏頭痛が起こる

- 痛み止めを飲まないとやっていけない

- 目の奥がズキンズキン痛む

- 生理前〜生理中にかけて偏頭痛になる

- 偏頭痛が起こると吐いてしまう

このようなお悩みはありませんか?

偏頭痛は血管運動性頭痛とも呼ばれ「発作的脈打つような痛みや嘔吐などの症状を伴い、頭の片側 or 両側が痛む状態」を言います。

一般的な病院(脳神経外科)では薬物療法がメインとなり、心拍数を抑えたり、血管を拡張するお薬などが処方されます。しかし、これらの薬は血圧を上昇させたり、体内の血液循環を阻害してしまうため、脳血管疾患を引き起こすリスクとなります。

病院やクリニックでは痛みのある部位や症状に対して対症療法を行いますが、鍼灸院では痛みが起きている原因を突き止め根本改善をしていきます。

そこで今回は「東洋医学による偏頭痛の改善法」をお伝えしますので、長年偏頭痛にお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

偏頭痛の原因と鍼灸

当院では偏頭痛が起こる原因を下記のように分類します。

- 血行不良

- 虚弱体質

- 熱こもり

- その他

それぞれ解説していきます。

①血行不良

血の巡りが悪く、偏頭痛を引き起こすタイプです。

他にも首肩こり、よく足をつる、爪が脆い、眼精疲労やドライアイ、月経痛が重い、体に力が入りやすいなどの特徴があります。

人間の体は血液によって栄養や酸素が運ばれるので、血行不良が起きると偏頭痛を引き起こしやすい体になってしまうわけです。

鍼灸では全身のツボを用いて血流改善を行っていきます。

②虚弱体質

季節の変わり目(外気の変化)、寒暖差、気圧の変化に体が適応できず、偏頭痛になるタイプです。

他にも風邪をひきやすい、昔から朝が苦手、鼻炎持ち、車酔いをしやすい、人混みが疲れる、冷え性、喘息やアトピーの経験がある、感覚過敏、皮膚が弱い、大き音や怒鳴り声が苦手などの特徴があります。

風邪をひくのと同様に、寒気、風、湿気、乾燥など自然界の変化が起きた時に偏頭痛を発症しやすい体です。

鍼灸治療では全身のツボを用いて内臓を活性化(免疫力強化)させ偏頭痛の改善を行います。

③熱こもり

頭部に熱がこもり偏頭痛になるタイプです。

他にも考え事が多い、不安感、イライラしやすい、目の充血、口が乾く、頭部が熱い、首肩こりが酷い、動悸や息切れ、更年期の冷えのぼせ等の特徴があります。

熱がこもると自律神経の乱れ(交感神経優位)となり、偏頭痛を発症してしまうわけです。

鍼灸では下半身のツボを用いて熱を下に降ろす、首肩こりなどを緩めて熱が逃げるスペースを作る施術を行なっていきます。

④その他

満月や新月(自律神経の乱れ)、月経周期、ホルモンの変化でも偏頭痛は起こります。

自分ではコントロールできないものもありますが、上記のような変化が起きても偏頭痛を発症しない体作りは必要です。

①〜③でもお伝えしたように、偏頭痛を発症する方は必ずその他の症状があります。

当院では偏頭痛以外の症状も考慮し、体質を変えていく施術を行なっていきます。

最後に

偏頭痛は痛み止めで対処をしても根本改善にはなりません。

もちろん、日常生活に支障をきたすようであれば一時的に痛みを緩和させることは大切です。

しかし、大切なのは痛みを抑えるのでなく「痛みが出ない体作り」をすること。

必ず原因はありますので、偏頭痛でお悩みの方は気軽にご相談ください。

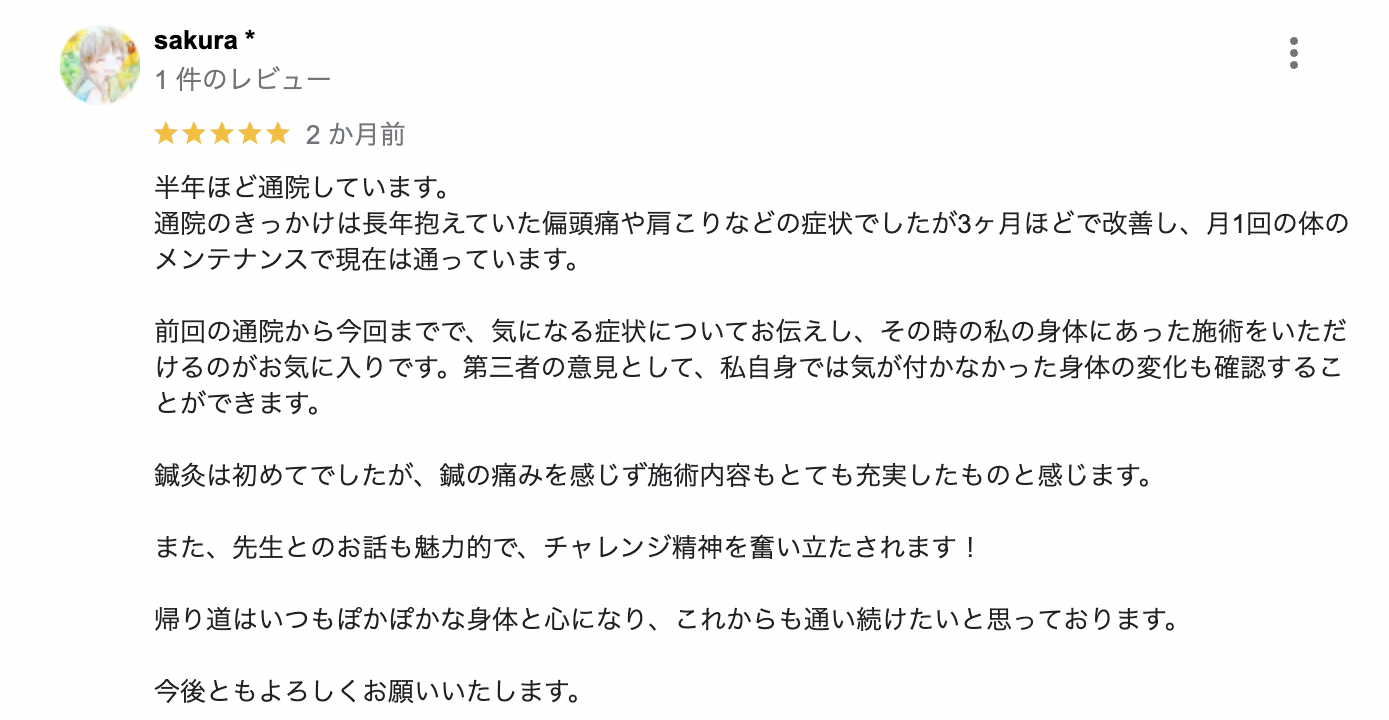

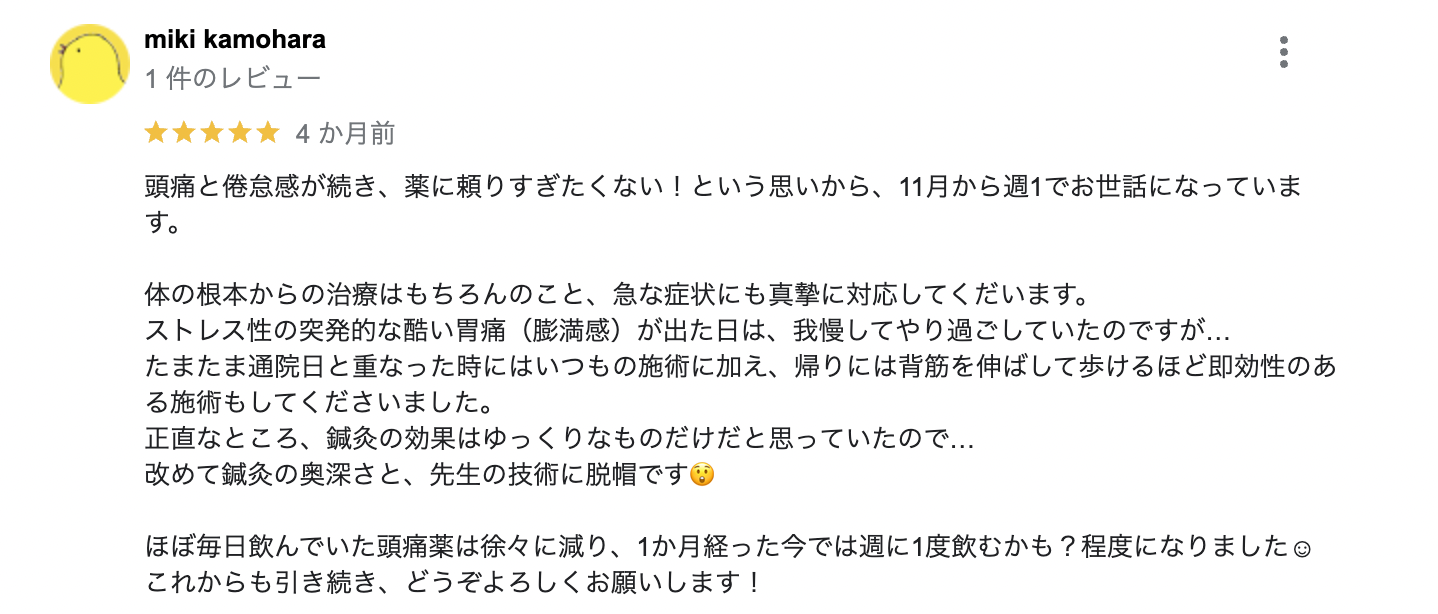

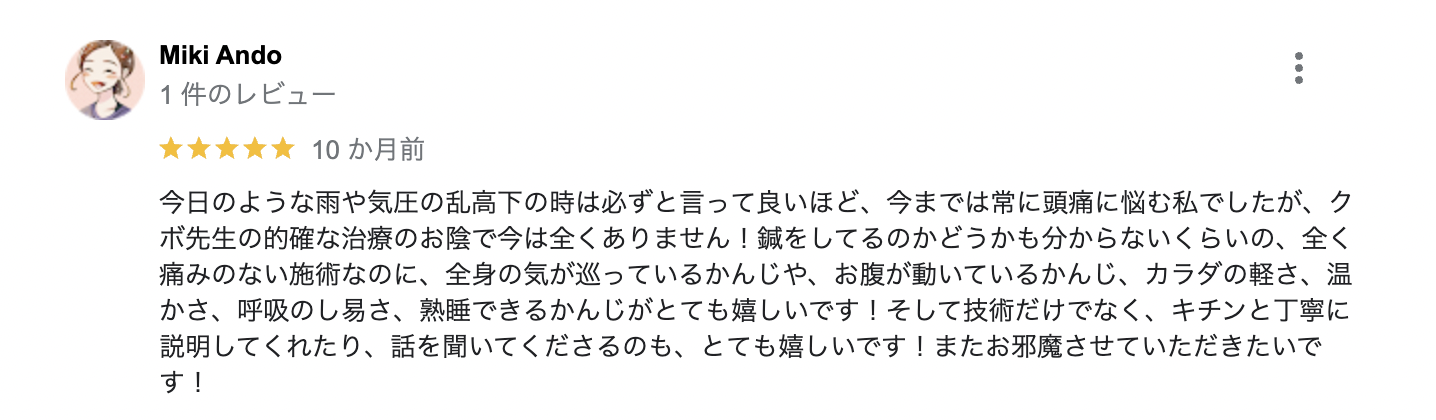

🔻患者様の声