起立性調整障害に漢方は効く?効果が出にくいケースと鍼灸併用での改善実例

- 朝、なかなか起きられない

- 立ち上がると動悸やめまいがする

- 午前中の吐き気や頭痛が酷い

- 疲れやすく体に力が入らない

病院で「起立性調整障害(OD)」と診断されても、薬を飲んでもなかなか良くならない。

そんな悩みを抱える方が年々増えています。

起立性調整障害は、自律神経のバランスが乱れることで血圧や血流のコントロールがうまくいかなくなり、倦怠感・頭痛・めまい・食欲不振など、日常生活に大きな支障をきたす症状です。

思春期や成長期に多いとされますが、大人になっても不調が続くケースも少なくありません。

近年、こうした「薬だけでは改善しにくい」症状に対して、漢方や鍼灸など東洋医学的アプローチを取り入れる方が増えています。

漢方や鍼灸では、体を巡る「気血水(きけつすい)」のバランスを整え、自律神経と内臓機能のリズムを調整しながら、体そのものの回復力を高めていきます。

当院でも、

- 朝起きられなかったお子さんが登校できるようになった

- 頭痛や倦怠感が減り、食欲が戻った

- 何とか受験シーズンを乗り越えることができた

など、東洋医学的な体質改善による回復例が数多くあります。

本記事では、起立性調整障害に対する漢方の考え方と、鍼灸を併用することで得られる効果について、実際の改善事例を交えながら詳しく解説します。

現代医学でみる起立性調整障害の原因と課題

起立性調整障害(OD:Orthostatic Dysregulation)は、思春期の子どもや若年層に多い自律神経の機能不全とされています。

朝起きられない、立ちくらみ、動悸、頭痛、倦怠感などの症状が続き、学校や仕事に行けなくなるケースも少なくありません。

現代医学で言われている主な原因

自律神経の調節異常

体を起こしたとき、血圧や心拍数を一定に保つ働きがうまくいかず、脳への血流が一時的に低下します。これにより立ちくらみや気分不良が起こります。ホルモンバランスや血管反応の異常

成長期や思春期はホルモン変化が激しく、血圧を調節するホルモン(ノルアドレナリンなど)の分泌が不安定になります。そのため血管がうまく収縮せず、体が“立つこと”に順応できないのです。ストレスや心理的要因

学校・人間関係・家庭環境などによるストレスが、自律神経に影響を与えることもあります。心理的な緊張やプレッシャーによって交感神経が過剰に働き、朝に体が動かなくなるケースも多く見られます。睡眠リズムや生活習慣の乱れ

夜更かし・スマホ・食生活の乱れなど、生活リズムの崩れが体内時計に影響し、自律神経のリズムも乱れます。

現代医学での主な治療法

- 生活習慣の改善(早寝早起き、朝食)

- 昇圧薬や自律神経調整薬の投与

- カウンセリングや心理療法

ただし、薬で一時的に血圧を上げても根本改善に至らないケースが多く、再発率も高いのが現状です。

「朝だけ調子が悪い」「検査では異常がない」など、原因がはっきりしないまま長引くことも多く、保護者や本人が深く悩む疾患の一つです。

漢方(東洋医学)でみる起立性調整障害の本質

― 五臓六腑の乱れが自律神経の調整障害を引き起こす ―

現代医学では、起立性調整障害は「自律神経の機能異常」として説明されます。

交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、血圧や心拍、体温調整、消化機能などが乱れることで、「朝起きられない」「立ちくらみ」「頭痛」「だるさ」といった症状が現れるとされています。

しかし、なぜ自律神経が乱れてしまうのかという“根本原因”については、「成長期によくあること」「生活リズムの乱れ」「ストレス」など、一時的・表面的な説明で片付けられてしまうことが少なくありません。

ところが、東洋医学ではその「なぜ」にしっかりと向き合います。

人の体を“全体”としてとらえ、臓器や神経を個別に見るのではなく、五臓六腑(ごぞうろっぷ)と気血水(きけつすい)のバランスがどのように崩れているのかを重視します。

つまり東洋医学では、自律神経の乱れは「結果」であり、その原因は「五臓六腑のアンバランス」にあると考えるのです。

五臓六腑とは?

東洋医学における「臓腑」は、単なる臓器名ではなく、身体機能と精神活動をあわせ持つシステムを指します。

五臓は「肝・心・脾・肺・腎」を指し、それぞれが生命エネルギーである“気・血・水”の生成や循環、

さらには情緒や思考などの精神面にも深く関わっています。

五臓と自律神経の関係

| 五臓 | 主な働き | 関係する自律神経の不調 |

|---|---|---|

| 肝(かん) | 気の流れ・感情・血流を調整 | イライラ、不安、頭痛、情緒不安定 |

| 心(しん) | 血の循環・精神の安定 | 動悸、不眠、緊張、焦燥感 |

| 脾(ひ) | 消化・吸収・エネルギー生成 | 倦怠感、朝起きられない、食欲不振 |

| 肺(はい) | 呼吸・水分代謝・免疫 | 息苦しさ、浅い呼吸、冷え |

| 腎(じん) | 生命力・ホルモン・成長 | 疲れやすい、めまい、思春期虚弱 |

東洋医学では、五臓の働きがバランスを保つことで、体内の「気(エネルギー)」と「血(栄養)」「水(血以外の液体)」がスムーズに巡り、結果として自律神経の調整が自然に整うと考えます。

五臓の働きが乱れると、気血水の巡りも滞り、結果として交感神経と副交感神経のリズムが崩れ、「立ちくらみ」「朝起きられない」「頭痛」「集中力低下」といった起立性調整障害の症状として現れるわけです。

五臓と六腑の関係

一方、六腑は「胃・小腸・大腸・胆・膀胱・三焦(さんしょう)」を指し、食べ物や水分を受け取り、消化し、運び、排出する通り道の働きを持っています。

| 六腑 | 主な役割 | 関係する五臓 | 不調時に起こりやすい症状 |

|---|---|---|---|

| 胃(い) | 食べ物を受け入れ、消化を助ける | 脾 | 胃もたれ、食欲不振、吐き気 |

| 小腸(しょうちょう) | 栄養と不要物を分け、吸収を助ける | 心 | 下痢、腹痛、集中力の低下 |

| 大腸(だいちょう) | 老廃物を体外に排出する | 肺 | 便秘、下痢、肌荒れ |

| 胆(たん) | 胆汁を分泌し、消化を助ける | 肝 | 胆のう炎、イライラ、口の苦み |

| 膀胱(ぼうこう) | 体の水分を調整し、尿を排出する | 腎 | 頻尿、むくみ、腰の重だるさ |

| 三焦(さんしょう) | 全身の気・水の通路を調整する | すべての臓 | 体のだるさ、冷え・のぼせ、代謝低下 |

このように、五臓六腑はそれぞれが単独で働くのではなく、「臓=内側でつくる」+「腑=外へ巡らせる」というバランスによって全身の調和を保っています。

起立性調整障害に処方される代表的な漢方薬

~五臓六腑と「気・血・水」のバランスから考える~

前章では、起立性調整障害の背景に「五臓六腑のバランスの乱れ」や「気・血・水の滞り」が関係していることをお伝えしました。

では、実際にそのバランスを整えるために、どのような漢方薬が用いられているのでしょうか。

漢方では、症状の名前(病名)ではなく、体質(証:しょう)に基づいて処方を選びます。

つまり、「同じ起立性調整障害」であっても、人によって使う薬は異なるわけです。

ここでは、漢方(東洋医学)の考え方をもとに、起立性調整障害に多く見られる体質と、それに対応する代表的な漢方薬を紹介していきます。

①気虚タイプ(エネルギー不足)

特徴: 朝起きられない・立ちくらみ・倦怠感・声が小さい・食欲がない

主な原因: 肺と脾胃(消化器系)の働き低下で、気を十分に生み出せない状態

代表的な漢方薬

補中益気湯(ほちゅうえっきとう):全身の「気」を補い、体の底力を高める。

六君子湯(りっくんしとう):胃腸の働きを整え、食欲不振や倦怠感を改善。

②気滞タイプ(ストレスによる気の滞り)

特徴: 胸のつかえ・イライラ・頭痛・緊張・お腹の張り

主な原因: 肝の気が滞り、自律神経のリズムが乱れている状態

代表的な漢方薬

加味逍遙散(かみしょうようさん):情緒不安定やストレス性の不調に。

半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう):喉のつかえ感や息苦しさがあるタイプに。

③血虚タイプ(血の不足)

特徴: めまい・ふらつき・顔色が悪い・集中力が続かない・生理不順

主な原因: 心・肝の血が不足し、脳や神経への栄養が届かない状態

代表的な漢方薬

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):女性に多いタイプ。血を補い、循環を促す。

四物湯(しもつとう):血を増やし、肌や髪のつやを改善。

④水滞タイプ(水の巡りが悪い)

特徴: むくみ・頭重感・めまい・気圧や天候で体調が変化する

主な原因: 脾や腎の水分代謝が悪く、余分な水が体に滞る状態

代表的な漢方薬

五苓散(ごれいさん):体内の余分な水を排出し、頭痛やめまいを改善。

真武湯(しんぶとう):冷えや倦怠感を伴うタイプに。

⑤陰虚タイプ(エネルギーの燃えすぎ)

特徴: ほてり・寝汗・のぼせ・疲れやすいのに眠れない

主な原因: 腎や肝の陰(潤い・安定)の不足で、交感神経が過剰に働く状態

代表的な漢方薬

知柏地黄丸(ちばくじおうがん):のぼせや不眠が強いタイプに。

酸棗仁湯(さんそうにんとう):緊張や不眠を伴う神経過敏タイプに。

まとめ

起立性調整障害の背景には、「気・血・水」のどこにアンバランスがあるか、そして「どの臓腑が弱っているか」を見極めることが重要です。

同じ症状でも、体質によって処方がまったく異なるのが漢方の特徴となります。

漢方が効くケース・効かないケース

起立性調整障害に対して「漢方が効く」と感じる方もいれば、「あまり変化がなかった」と感じる方もいます。

その違いは、漢方薬が得意とする体質や自律神経の状態によって大きく左右されるからです。

漢方が効果を発揮しやすいケース

漢方薬は、「不足を補う」ことが得意な療法です。

そのため、体力や気血が足りないタイプの方に向いています。

- 食欲が落ちている・胃腸が弱っている

- 顔色が白く、疲れやすい

- 生理周期が乱れやすい・冷えが強い

- 不安感や眠りの浅さが続く

こうした「虚証(きょしょう)」タイプでは、漢方薬でエネルギー(気血)を補うことで、体調がゆっくりと整っていきます。

漢方だけでは改善しにくいケース

中には、漢方を飲んでも「変化が出にくい」「途中で飲みづらくなった」という方もいます。

それにはいくつかの共通点があります。

- 脳や自律神経の調整力が著しく低下している

- 体が常に緊張しており、交感神経が優位になっている

- 血圧の変動が激しい・めまい・ふらつきが強い

- 体に力が入らない、倦怠感が抜けない

- 子どもの場合、内服による胃腸への負担が出やすい

このような状態では、体の「巡り(めぐり)」が滞っている ため、いくら漢方で「補っても」、流れが悪ければ十分に活かせません。

本来、体は「循環 → 補う → 排泄」という順序で整っていきます。

滞りが強いまま補っても、栄養も漢方薬も巡りませんし、胃腸に負担をかけてしまうケースもあるのです。

つまり、「何を取り入れるか」よりも、「どのタイミングで何を施すか」 がとても重要だということ。

体が受け入れる準備が整えば、取り入れたものを100%活用できるわけです。

漢方薬との併用!起立性調整障害は「鍼灸適応症」

〜漢方と併用するメリット〜

前章でお伝えしたように、体を整えるうえで大切なのは「流れ → 補う → 巡らせる」という順序です。

つまり、まずは“流れ”をつくることがすべての土台になります。

ここで重要なのが、鍼灸の役割です。

鍼灸には、滞った気血の流れを整え、自律神経の働きをリセットする力があります。

体がリラックスし、巡りが生まれることで、初めて漢方薬の「補う力」が最大限に活かされるのです。

実際、漢方薬だけでは変化が出にくかった方でも、鍼灸を併用することで体の反応が高まり、少量の漢方でもしっかり効果が出るケースがあります。

これは、体が“受け取れる状態”に整うからです。

特に、起立性調整障害のように「自律神経の切り替えがうまくいかない」「脳と体の連携が乱れている」タイプの不調は、まさに鍼灸の得意分野。

鍼灸で全身の流れを整え、そこに漢方で必要な栄養や気血を補うことで、より自然な回復が促されます。

後悔しない!起立性調整障害に強い鍼灸院選び4つの重要チェックポイント

前章でお伝えしたように、鍼灸と漢方を併用することで、体の「流れ」と「補い」が整い、より自然な回復が期待できます。

しかし、どの鍼灸院でも同じ効果が得られるわけではありません。

実際には、東洋医学の理論に基づいた治療を行っている鍼灸院は、まだそれほど多くありません。

ここでは、鍼灸院を選ぶうえで知っておきたい4つの重要チェックポイントをご紹介します。

①東洋医学専門で鍼灸を行っていること

現在の鍼灸院の多くは、肩こりや腰痛などの「局所施術」が中心です。

確かに痛みやこりを一時的に和らげることはできますが、体の根本的なバランスを整えるには不十分な場合があります。

一方、東洋医学の鍼灸では、単に症状のある場所だけでなく、四診(脈診・腹診・舌診・問診など)を通りて体全体のSOSを診ながら施術を行います。

不調を一時的にごまかすのではなく、体質そのものを整え、自律神経や内臓の働きを調えることが、起立性調整障害や漢方との併用治療においても重要なポイントです。

②漢方薬の知識があること

鍼灸と漢方薬は、まるで車の両輪のような関係です。

鍼灸師自身が漢方の知識を持っていると、以下のような判断が可能になります。

- どの体質タイプに、どの生薬の組み合わせが効果的か

- 体の巡りが滞っている場合、先に鍼灸で流れを整えてから漢方を補うべきか

- 内服による負担を最小限にしながら、症状改善を効率的に進められるか

つまり、体質や症状に応じて、鍼灸と漢方薬をどのタイミングで、どのように組み合わせるかが重要です。

この知識がある鍼灸師は、単に「鍼を打つ」だけでなく、体の状態に合わせて最適な施術プランを立てることができるため、改善までのスピードや効果にも大きく差が出ます。

③漢方薬局や医師と連携していること

症状によっては、漢方薬や検査を併用するほうが効果的な場合もあります。

鍼灸院が漢方薬局や医師と連携していることで、東洋と西洋の両面からサポートできる体制が整います。

一人の患者さんを複数の専門家が支えることが、安心と確実な改善につながります。

④実績と経験があること

起立性調整障害の治療は人それぞれ異なります。

臨床経験が豊富な鍼灸師は、症状の裏にある体質(証)や生活習慣を見極め、最適な治療プランを立てることができるわけです。

とくに、自律神経系・自己免疫疾患・内分泌系(ホルモン)は、複数の要因が重なるため、経験値が大きく結果を左右します。

成功事例多数!口コミ100件以上の実績と経験(起立性調整障害)

【当院の強み1】起立性調整障害に特化した独自の鍼灸アプローチ

当院は、起立性調整障害(OD)をはじめ、慢性的な自律神経失調症、炎症性疾患(指定難病)など内臓機能と自律神経に特化した専門鍼灸院です。

代表の久保は、医師と共同で自律神経・アレルギー系の研究を行い、海外(中国)での学会発表も経験。雑誌・メディア掲載多数、さらに東洋医学や温活、養生法に関する著書も3冊出版するなど、専門性の高さが評価されています。

施術では、刺さない鍼・微細な鍼・温灸などを組み合わせ、自律神経と内臓のバランスを整える「内臓調整鍼灸」を実施。この独自メソッドにより、起立性調整障害特有のめまい・立ちくらみ・倦怠感などの症状改善を目指します。

これまでに起立性調整障害(OD)をはじめ、慢性的な疲労・頭痛・消化不良・低血圧症状などの改善実績は100症例以上。

こうした信頼と経験が、埼玉や都内をはじめ遠方からも多くの方が当院を選ぶ理由です。

【当院の強み2】医療機関・専門家との連携と知識

当院では、内科・耳鼻咽喉科などの医師との連携に加え、薬剤師や中医師との相談体制も整えており、鍼灸施術と医療の情報がスムーズに連動する環境を実現しています。

症状の段階や体調に合わせたオーダーメイド施術プランを提供することで、鍼灸単独では届きにくい自律神経や内臓バランスの調整も可能に。

医療機関との連携により、安全性を確保しながら改善効果を最大化します。

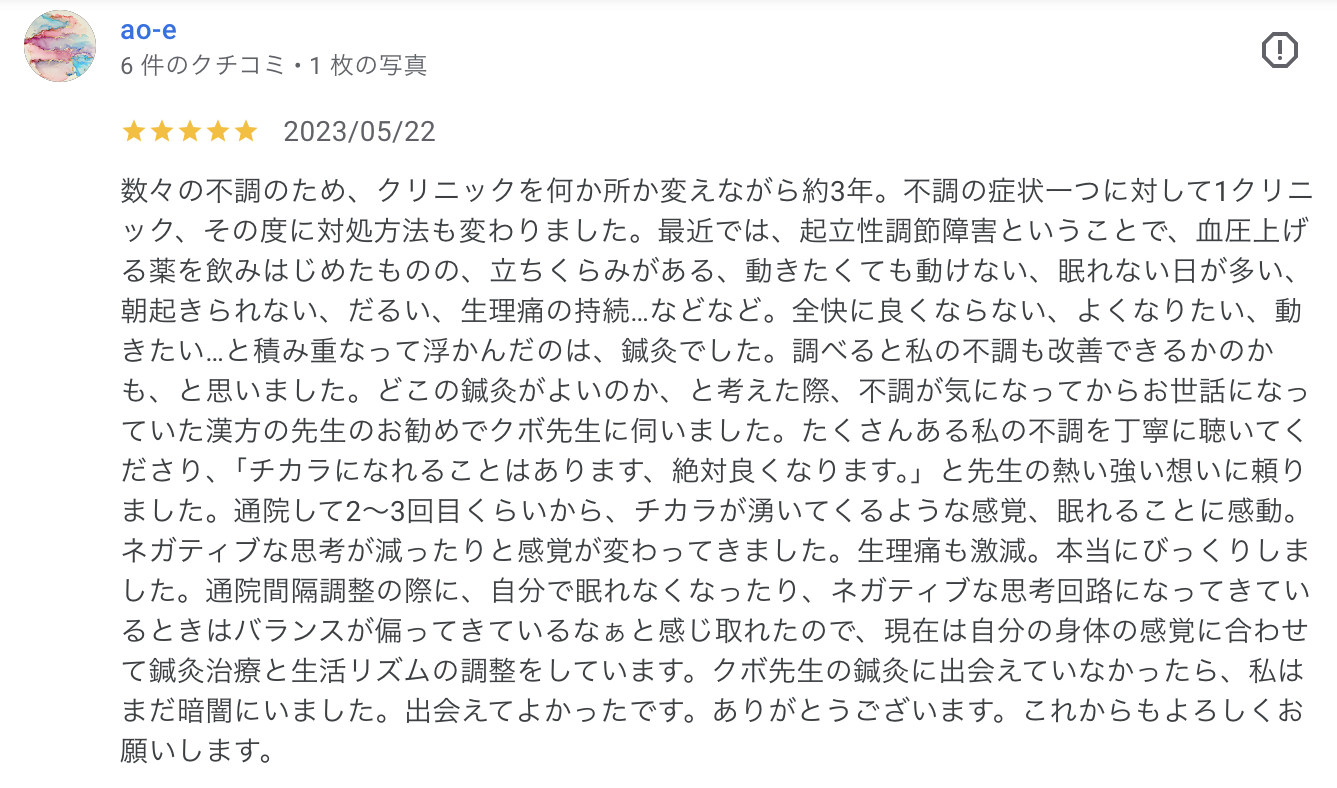

お客様の声①

数々の不調のため、クリニックを何か所か変えながら約3年。不調の症状一つに対して1クリニック、その度に対処方法も変わりました。

最近では、起立性調節障害ということで、血圧上げる薬を飲みはじめたものの、立ちくらみがある、動きたくても動けない、眠れない日が多い、朝起きられない、だるい、生理痛の持続…などなど。

全快に良くならない、よくなりたい、動きたい…と積み重なって浮かんだのは、鍼灸でした。調べると私の不調も改善できるかのかも、と思いました。

どこの鍼灸がよいのか、と考えた際、不調が気になってからお世話になっていた漢方の先生のお勧めでクボ鍼灸院に伺いました。

たくさんある私の不調を丁寧に聴いてくださり、「チカラになれることはあります、絶対良くなります。」と先生の熱い強い想いに頼りました。

通院して2〜3回目くらいから、チカラが湧いてくるような感覚、眠れることに感動。ネガティブな思考が減ったりと感覚が変わってきました。生理痛も激減。本当にびっくりしました。

通院間隔調整の際に、自分で眠れなくなったり、ネガティブな思考回路になってきているときはバランスが偏ってきているなぁと感じ取れたので、現在は自分の身体の感覚に合わせて鍼灸治療と生活リズムの調整をしています。

クボ鍼灸院に出会えていなかったら、私はまだ暗闇にいました。出会えてよかったです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

お客様の声②

小学生の子どもが、新型コロナの後遺症の治療でお世話になりました。

倦怠感のため学校を長期欠席していますが、2か月ほどで随分改善しました。

コロナの後遺症治療に鍼灸は効果があると聞いていましたが、期待以上でした。

完全に回復するにはもう少しかかりそうですが、焦らずに見守ろうと思っています。

子どものことで私自身も疲れていたため、今は喉の不調を診てもらっています。

喉の奥に何か詰まっているような不快感がありましたが、気にならないくらいまで良くなりました。

子どもも私も不調でイライラしがちでしたが、気持ちに余裕ができたように思います。

先生が話をよく聞いてくれて説明も丁寧なので、安心してお任せできます。

お客様の声③

うつ病とパニック障害と長い間付き合ってきて、たまに大きく体調を崩すことを繰り返してきましたが、今年に入ってからは何事もなく過ぎています。

今までは健康的な生活習慣をしようと心がけていても、疲労感や体調不良でそれが出来なくてもどかしい気持ちでしたが、最近は決めた目標がちゃんと実行できる体力や気力が出るようになりました。

生活習慣も安定してきており、夏からはパーソナルトレーニングを受けられるまでに回復しました。いつも不調が当たり前で、元気な状態がよくわからなくなっていました。

でも、徐々に調子の良い日が多くなり、自分の健康に対する感じ方や考え方も形作られるようになりました。これは自分の中で大切なことでした。

ちょっとした不調にも対処できるようになってきており、自分自身にも自信が持てるようになりました。

現在は生理前後で治療を受けています。徐々に色々なことが回るようになり、生きるのが楽しくなってきました。人生で今が1番元気です。

私にとって、これまで想像できなかった世界が自分の前にどんどん広がっています。

今度は元気になった自分をどう活かしていくのかを考えています。

少しでも鍼灸治療が気になったら是非受けてほしいと思います。クボ鍼灸の先生方は、病気の表層だけを見るのではなく、その人の深いところまで診てくれます。

なので改善が早いのだと感じます。もっとクボ鍼灸院の様な東洋医学に基づいた治療が広まるといいなと思います。

私のかかりつけ鍼灸院になっています!

お客様の声④

身体の怠さ、パニック障害の動悸、鬱症状の気持ちの沈みや無気力、蕁麻疹、アトピー、目の疲れ、のぼせ、不眠、胃痛、頭痛、眠気など、思い出せないくらい沢山の不調がありました。

病院や市販の薬も効いているのか分からなかったです。

クボ鍼灸院に通いはじめた頃も、症状が改善しているか分からず心が折れそうでした。

ですが、気付いたらベッドから出てご飯を作れるようになったり、胃腸薬を飲まなくなったり、友達と遊びに行けるようになったり、旅行に行けたりと、少しずつ元気になっていました。

今では仕事に復帰できて、諦めていた子供も欲しいなと思うようになり、前向きな生活を送っています。

これまでは身体に不調が出ると「もう治らないのではないか」という恐怖心がありましたが、今は先生が相談に乗ってくださるので、とても心強いです。

治療以外にも、生きるうえで大切な考え方をたくさん教えていただき、通院するたび思考もラクになるのも嬉しいです。

院内はすごくキレイで、先生方も受付の方もみなさん明るく、毎週行くのが楽しみです。

最後に:起立性調整障害の方へメッセージ

今すぐ始めるべき「体の流れを整える」第一歩

起立性調整障害は、原因がはっきりしないまま倦怠感・めまい・立ちくらみなどの症状が続くことが多く、お子さまやご家族の生活にも影響を及ぼす現代の課題です。

生活習慣や食事、ストレス、成長期の体調変化など複雑に絡む症状でも、東洋医学的に「根本原因」を見極め、体の流れを整えることで改善へと導きます。

まずは、体質チェックと初回カウンセリングから始めてみましょう。

あなたとお子さまの健やかな毎日を、心を込めてサポートします。

【特別キャンペーン】ホームページからのご来院者様

このページをご覧の方限定で、初回割引特典をご用意いたしました。

| 施術メニュー | 料金 |

東洋鍼灸 (45分) | 5,500円(税込) |

※初回5500円+初検料1000円=6500円(税込)

| 施術メニュー | 料金 |

小児鍼 (20分) | 2,800円(税込) |

※初回2800円+初検料1000円=3800円(税込)

初めての方でも安心して施術を体験できるよう、電話にて無料相談を受付中です。

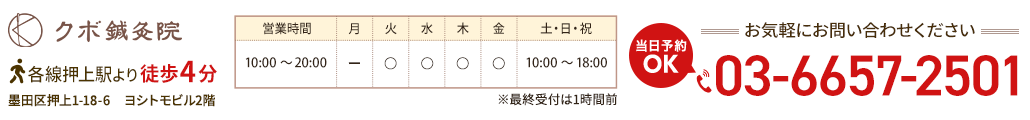

鍼灸治療をご希望の方は気軽にご連絡ください。