繰り返す後鼻漏・のどの違和感…慢性上咽頭炎に漢方は効く?代表的な漢方薬も紹介!

- 「喉の奥が常にザラつく」

- 「鼻から痰が落ちる感じがする」

- 「頭がボーとする」

- 「耳鼻科に通ってもなかなか治らない」

そんなつらい症状で悩んでいませんか?

上咽頭炎は、鼻と喉の奥(上咽頭)に炎症が続く状態で、Bスポット療法や抗生剤、ネブライザーを続けても再発を繰り返すケースが少なくありません。

実はその背景には、「冷え」「自律神経の乱れ」「免疫バランスの崩れ」など、体質そのものに原因があることが多いのです。

こうした“炎症を起こしやすい体”を整えるには、表面的な治療だけでなく、漢方や鍼灸による内側からのアプローチが欠かせません。

この記事では、上咽頭炎が治らない理由を東洋医学の視点から解説し、漢方と鍼灸でどのように改善できるのかを詳しくお伝えします。

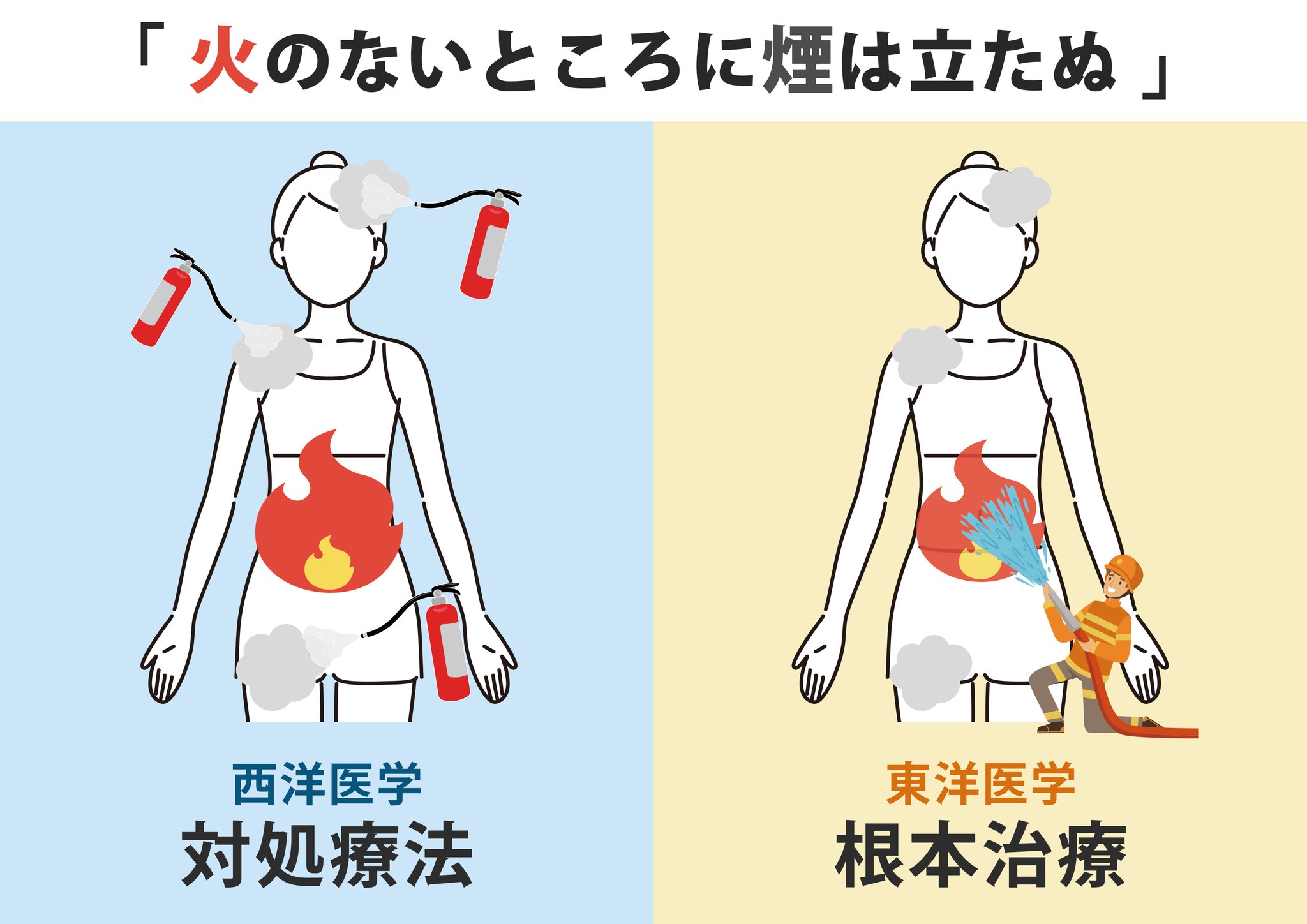

上咽頭炎が治らない理由 ─ 炎症を抑えているだけだから

耳鼻科では、上咽頭炎に対してBスポット療法(塩化亜鉛の塗布)、抗生剤、ステロイド、ネブライザー治療などが一般的に行われます。

一時的に炎症が落ち着くこともありますが、「しばらくするとまた再発した」「治療をやめたら喉がザラつく」という声も多いのではないでしょうか。

これは決して“治療が間違っている”わけではなく、「炎症を抑える治療」であって、「炎症を起こさない体に整える治療」ではないからです。

上咽頭炎の原因は、鼻や喉の奥に「慢性的な血行不良」「自律神経の乱れ」「免疫のアンバランス」が続くことで、粘膜の防御力が落ち、炎症がくすぶり続けることにあります。

つまり、火を消しても、また燃えやすい体質のままなら再発する。この「再燃サイクル」を断ち切るには、体質(内側)からのアプローチが必要なのです。

東洋医学がみる上咽頭炎の原因 「粘膜の炎症=全身の乱れ」

上咽頭炎は、のどの奥だけの問題ではありません。

実は、体の中で“炎症がくすぶりやすい状態”=炎症体質が背景にあります。

たとえば、こんな状態が続くと炎症が起きやすくなります。

①腸内環境の乱れ(リーキガット症候群)

腸は免疫の約7割を担っています。腸粘膜が弱ると、食べ物や細菌が血中に漏れ出し、全身の炎症を引き起こします。

このとき最も影響を受けやすいのが、粘膜の多い「のど」や「鼻」など呼吸器系です。

②自律神経の乱れ(ストレス・睡眠不足)

交感神経が優位になると、血流が悪くなり、粘膜の修復力が落ちます。

その結果、ちょっとした刺激でものどがヒリヒリしたり、炎症が長引いてしまいます。

③冷え・血行不良

体が冷えると免疫細胞の働きが鈍くなり、炎症が慢性化しやすくなります。

特に首〜肩まわりの緊張が続くと、上咽頭の血流も滞りやすくなります。

つまり、上咽頭炎は「のどの粘膜だけでなく、体の巡りと免疫のバランスが崩れた結果」として起きる症状なのです。

漢方薬で整える“炎症体質”

東洋医学の強みは、「炎症を鎮める」だけでなく、「炎症を起こさない体を育てる」点にあります。

漢方では、症状の名前(病名)ではなく、体質(証:しょう)に基づいて処方を選びます。

例えば、以下のような処方です。

①風熱(ふうねつ)タイプ ― のどの熱・炎症が強いタイプ

特徴:のどが赤く腫れる/乾燥しやすい/頭が重い/微熱が続く/イライラしやすい

背景:外からの風邪や乾燥、ストレスで「熱」がこもり、粘膜に炎症が出ている状態です。

代表的な漢方薬

銀翹散(ぎんぎょうさん)、涼解楽(りょうかいらく)など

②脾気虚(ひききょ)タイプ ― 免疫力・粘膜の再生力が弱いタイプ

特徴:疲れやすい/食欲がない/むくみやすい/慢性的な鼻づまりやだるさ

背景:消化吸収を担う「脾(胃腸)」の働きが落ちると、栄養が行き渡らず、粘膜が回復しづらくなります。

その結果、炎症が長引いたり、再発を繰り返します。

代表的な漢方薬

補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、六君子湯(りっくんしとう)など

③衛気不足(えいきぶそく)タイプ ― 外からの刺激に弱いタイプ

特徴:すぐに風邪をひく/のどが弱い/冷え性/汗をかきやすい

背景:体のバリアである「衛気(えいき)」=免疫の働きが弱まり、ウイルスやアレルゲンの影響を受けやすい状態です。

代表的な漢方薬

玉屏風散(ぎょくへいふうさん)

④肺の熱こもりタイプ ― 咳やのどの痛みを伴うタイプ

特徴:のどがヒリヒリする/咳が止まらない/声が枯れやすい/乾燥感

背景:肺に熱がこもると、呼吸器の粘膜が乾き、上咽頭の炎症が治りにくくなります。

特に空気の乾燥や長時間のマスク、ストレスが引き金になります。

代表的な漢方薬

麦門冬湯(ばくもんどうとう)、清肺湯(せいはいとう)

漢方薬といっても違いがある ― 専門家に相談する大切さ

「上咽頭炎に漢方がいい」と聞いて、病院やドラッグストア、市販の漢方薬を試す方も多いでしょう。

しかし、同じ“漢方薬”でも処方の仕組みは大きく異なります。

病院で処方される漢方薬

保険適用で処方される漢方薬は、エキス剤と呼ばれる粉末タイプが中心です。

あらかじめ厚労省が定めた「ツムラ〇〇番」など、定型処方の中から選ばれます。

効果を感じる方も多い一方で、体質や症状の微妙な違いまでは反映しにくいという側面もあります。

ドラッグストア・市販の漢方薬

ドラッグストアなどで購入できる漢方薬も、基本的にはエキス剤です。

症状ごとにパッケージ化されており、「のどの炎症に」「鼻づまりに」と分かりやすい反面、本来の漢方が得意とする体質全体の調整までは対応できません。

漢方薬局・専門家によるオーダーメイド処方

漢方専門薬局では、問診や舌・脈・お腹の状態などをもとに、その人だけの体質に合わせた処方を行います。

これは、いくつかの生薬を加減してブレンドする、いわば“オーダーメイド漢方”。

上咽頭炎のように「炎症」「免疫」「粘膜の弱さ」などが絡み合う症状では、より的確で体質に合った処方が非常に効果を発揮します。

あまり知られていない!漢方薬×鍼灸の相乗効果

〜漢方薬と併用するメリット〜

鍼灸には、滞った気血の流れを整え、自律神経の働きをリセットする力があります。

体がリラックスし、巡りが生まれることで、初めて漢方薬の「補う力」が最大限に活かされるのです。

実際、漢方薬だけでは変化が出にくかった方でも、鍼灸を併用することで体の反応が高まり、少量の漢方でもしっかり効果が出るケースがあります。

後鼻漏から来る咳、不眠、食欲不振、肋の痛みなど体の不調がありましたが、今は薬を何も飲まずに元気に過ごせるようになりました!

これは、体が“受け取れる状態”に整うからです。

特に、繰り返す上咽頭炎で「自律神経の切り替えがうまくいかない」「脳と体の連携が乱れている」タイプの不調は、まさに鍼灸の得意分野。

鍼灸で全身の流れを整え、そこに漢方で必要な栄養や気血を補うことで、より自然な回復が促されます。

なぜ専門家の判断が大切なのか

慢性上咽頭炎は、ただの「鼻喉の炎症」ではなく、消化器・自律神経・ホルモンなど全身のバランスと関係しています。

そのため、単に炎症を抑える漢方ではなく、「なぜ炎症が続くのか」という体質の根本に合わせた漢方選びが必要です。

「同じ薬を飲んでも良くならない」場合、それは体質の見立てが合っていないだけかもしれません。

漢方薬局や鍼灸師など、体質診断ができる専門家に相談することが改善への近道と言えるでしょう。