膝痛の鍼灸治療と症例

1. 鍼灸の治療方針

膝痛に対しては以下のポイントで施術を行います。

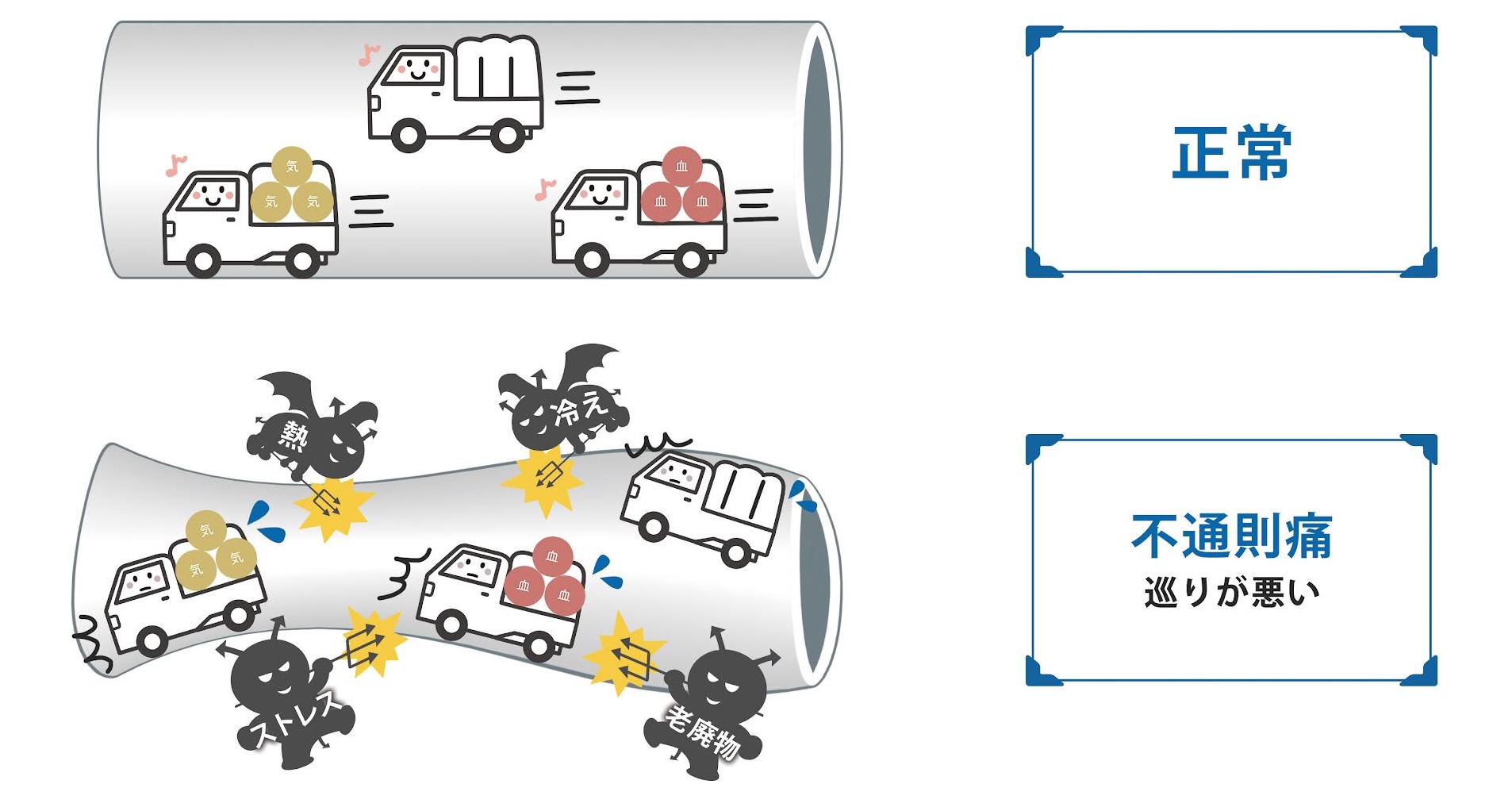

1. 瘀血・湿・冷えを改善

膝痛を悪化させる、血の滞り(瘀血)、湿(水の停滞)、冷えなどの体質を見極め、背部・手足のツボを用いて全身循環を整えます。

局所だけでは届かない“深部の原因(体質)”にアプローチすることで、症状の再発を防ぎます。

2.温める治療(温通)で筋肉の硬結を緩和

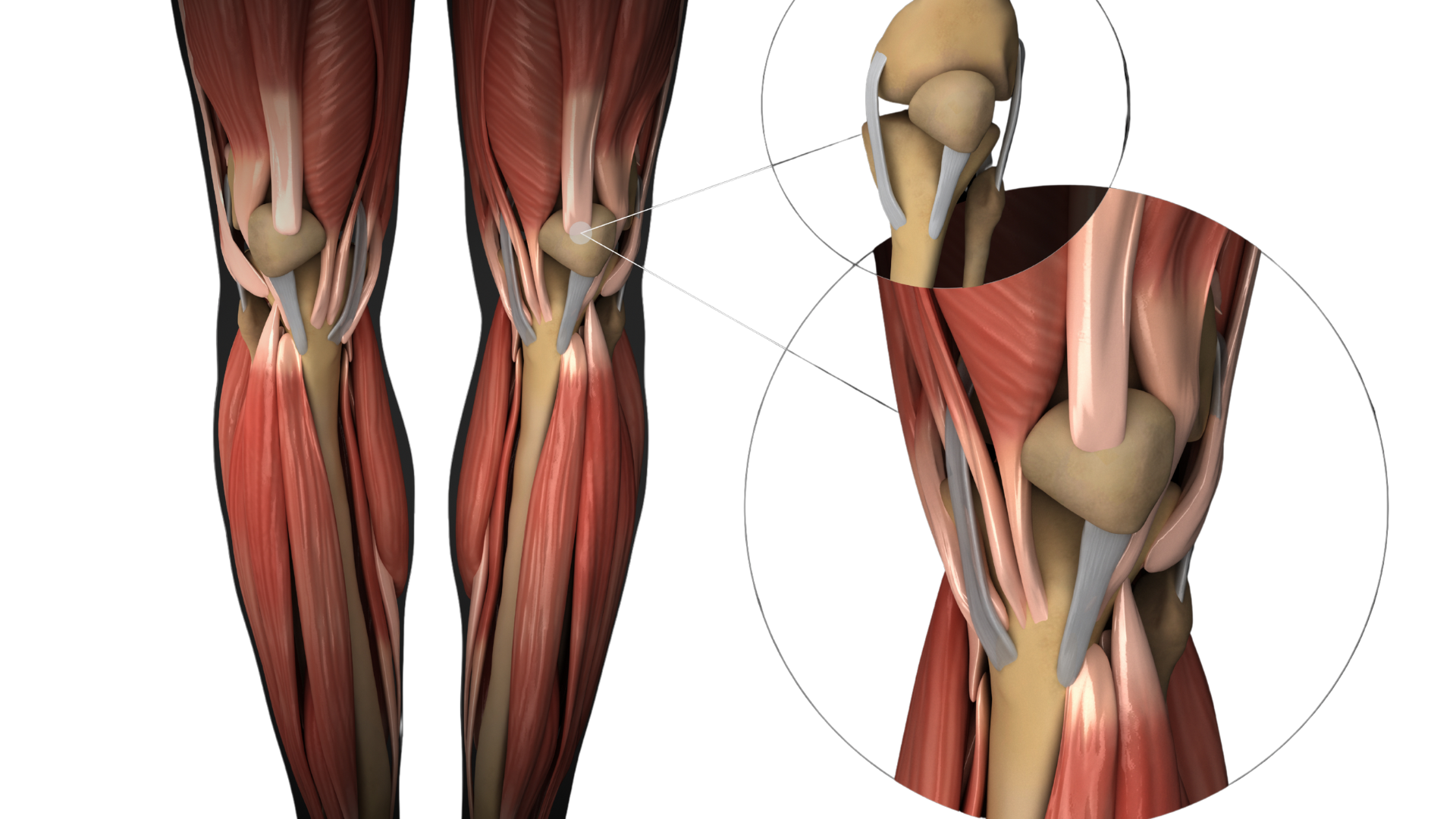

置鍼や温灸を用いた「温通(おんつう)」の治療は、膝周囲の血流を高め、固く縮こまった筋肉や腱の硬結(しこり)を効率的にゆるめます。

慢性膝痛の主原因である「冷え」「巡りの悪さ」も改善し、動き出しの痛みも軽減する。

3.自律神経の調整(痛みの過敏性を下げる)

膝の痛みは、関節だけでなく「神経の緊張」によって増幅することがあります。

鍼灸による自律神経調整で、炎症反応の軽減、痛みの閾値低下(感じ方の正常化)、睡眠や回復力の向上を促し、痛みが出ない体へ導きます。

2. 施術例

ケース1:50代女性

症状:階段で膝が痛む、正座がつらい

施術:週1回×4週間、膝周囲経絡+全身巡りの調整

結果:痛みが軽減、階段や正座が楽に

ケース2:60代男性

症状:変形性膝関節症による膝のこわばり

施術:週1回×6週間、血流促進と肝腎経絡の調整

結果:膝の動きがスムーズになり、日常生活での不快感が減少

成功事例多数!口コミ100件以上の実績と経験(膝痛)

【当院の強み1】豊富な実績と専門的な鍼灸施術

当院は、変形性膝関節症や原因のはっきりしない慢性膝痛まで、幅広い膝の不調に対する改善実績が豊富で、これまで多くの方の回復をサポートしてきました。

一人ひとりの体質や痛みの出方に合わせたオーダーメイドの施術を行っており、局所の鍼による筋緊張の緩和、経絡に沿った全身調整、温灸による血流改善を組み合わせることで、膝の回復力を最大限に引き出します。

当院代表の久保は、医師との共同研究や海外(中国)での学会発表、国内メディア・雑誌での掲載など、多方面で専門的な活動を行っています。

さらに、痛み改善や温活に関するオリジナル施術法について書籍を3冊出版しており、Google口コミ100件以上、SNSフォロワー16万人と、多くの方から信頼をいただいています。

当院の膝痛治療の特徴は、膝だけにアプローチするのではなく、身体全体の巡りや体質の乱れを整えながら改善を目指す点にあります。

【当院の強み②】医師と連携し、膝の痛みと併存する「全身の不調」まで包括的にみる施術

膝痛は、膝だけの問題ではなく、体全体の不調と深く結びついているケースが非常に多くあります。

足首の硬さ、外反母趾、腰痛、むくみ、冷え、太ももの張り、胃腸の弱り、首肩のこりなど、多くの症状が併存し、膝の負担を増やしていることも少なくありません。

東洋医学には「火のないところに煙は立たぬ」という考えがあります。

膝に生じる痛みは単独で起こるのではなく、内臓の疲れ、血流の滞り、姿勢の崩れ、筋肉バランスの乱れなど、全身の問題が背景に存在する場合が多いのです。

当院では、医師と連携した評価と、鍼灸による体質改善を組み合わせ、膝の局所だけでなく全身の巡りの乱れにアプローチします。

経絡の調整や温灸、局所鍼を用いて、膝痛が再発しにくい「根本から改善できる身体づくり」をサポートしています。

最後に:膝痛でお悩みの方へ

今すぐ始めるべき「膝と全身の巡り改善」への第一歩

痛みを軽減し、再発しにくい膝をつくるためには、早めに体の状態を見極め、あなたの体質に合わせたオーダーメイド施術をスタートすることが大切です。

まずは、膝の可動域・歩き方・姿勢・冷えの有無など、体の状態を丁寧にチェックするところから始めましょう。

遠方から来院される方も安心して受けられるよう、通いやすさと再現性を重視した施術をご提供しています。

今こそ一歩を踏み出し、膝と体の巡りを整える改善への第一歩を始めましょう。

| 施術メニュー | 料金 |

東洋鍼灸 (45分) | 5,500円(税込) |

※初回5500円+初検料2000円=7500円(税込)

初めての方でも安心して施術を体験できるよう、電話にて無料相談を受付中です。

鍼灸治療をご希望の方は気軽にご連絡ください。