起立性調整障害

- 朝、中々起きれない

- 頭痛や吐き気がする

- 午前中は動くことができない

- 学校に行っても体調不良で早退

- 寝つきが悪くなり昼夜逆転する

上記の症状でお悩みではありませんか?

近年、起立性調整障害も増加傾向にあり、小学生5%・中学生10%と日本小児心身学会も公表しております。

病院では自律神経の異常、低血圧や低血糖、心理的ストレスなどと診断され、睡眠や食事などの生活習慣の見直しや薬物療法しか手段がありません。

しかし、東洋医学の観点では「起立性調整障害になりやすい人」はある共通した特徴があります。

そこで今回は起立性調整障害になりやすい人の特徴と鍼灸治療についてお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

起立性調整障害になりやすい人の特徴

起立性調整障害になりやすい人の特徴は下記のとおりです。

- 感覚過敏

- 冷え性

- 代謝不足

※当院には8歳〜17歳までの起立性調整障害の方が来院されています。

①感覚過敏

感覚過敏とは「刺激に対して過敏に反応する状態」を言います。

例えば、服の繊維が気になる、皮膚が弱い、アレルギー性鼻炎がある、体の一部分だけピリピリとした違和感がある、怒鳴り声や大きい音が苦手、車酔いが激しい、気圧の変化に敏感といった状態です。

また、このような体質の方は小児喘息やアトピーの経験がある方も多いですね。

感覚過敏なことで肉体的な疲労だけでなく精神的な疲労も合わさったり、エネルギーを消耗しやすい体質となります。

②冷え性

末端冷え性や内臓が冷えている方ですね。

冷えによって血流が悪くなると全身に栄養や酸素を運ぶことができません。

特に下腹部や足先が冷えている方が多いですね。

低血糖や低血圧と言われることも多いですが、血流を改善すれば症状が改善するケースです。

③代謝不足

生まれつき代謝(エネルギー循環)が苦手な方がいます。

虚弱体質と言われますが、体力がなく風邪をひきやすかったり、汗をかきにくい、熱を産生できず体を温められない方も多いです。

夏の暑い時期に弱かったり、反対に冬場に体が動かない方もいます。

起立性調整障害に対する鍼灸治療

鍼灸治療では主に下記3つをおこないます。

- 皮膚や鼻の粘膜を強化する

- 血流を良くして冷えを改善

- 内臓を温めて代謝を良くする

①皮膚や鼻の粘膜を強化する

あまりイメージできない方もいると思いますが、鍼灸治療では皮膚や鼻の粘膜を強くすることができます。

全身のツボを用いて体表面(皮膚など)を温めてバリア機能を強くする方法です。

感覚過敏の方は皮膚や粘膜が過敏に反応してしまうことで余分なエネルギーを消耗してしまうので、皮膚や鼻を強化することは起立性調整障害を改善することにつながっていきます。

②血流を良くして冷えを改善

下腹部にお灸をしたり、四肢末端を刺激して血流を促します。

全身に血液が行き届くようになると、酸素や栄養が十分に運ばれ細胞1つ1つが元気になります。

③内臓を温めて代謝を良くする

主に下腹部、仙骨、下肢のツボを使うことが多いです。

体を温める力(代謝熱)が増すと、気力が湧いてきて体力がつきます。

最後に

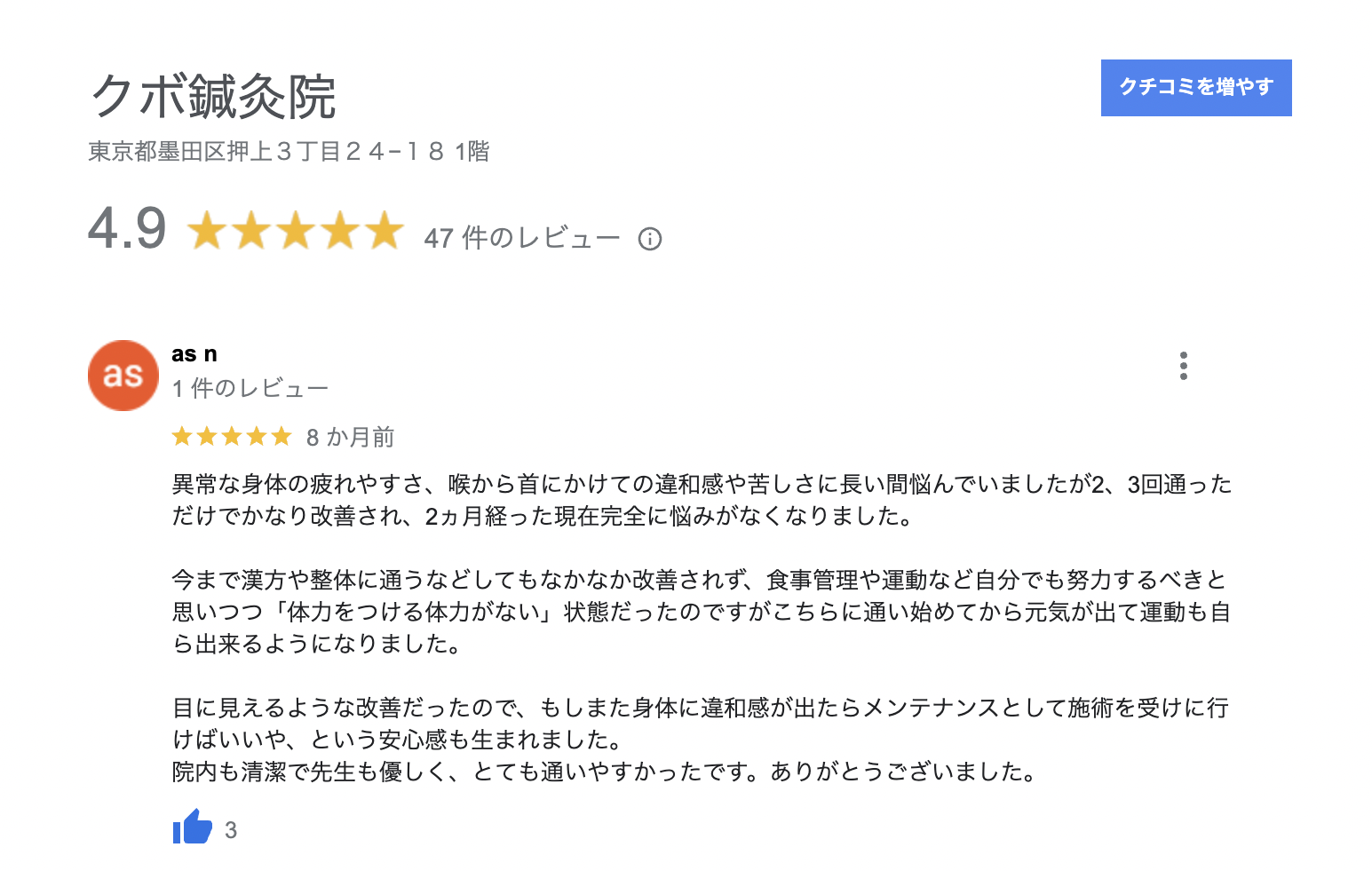

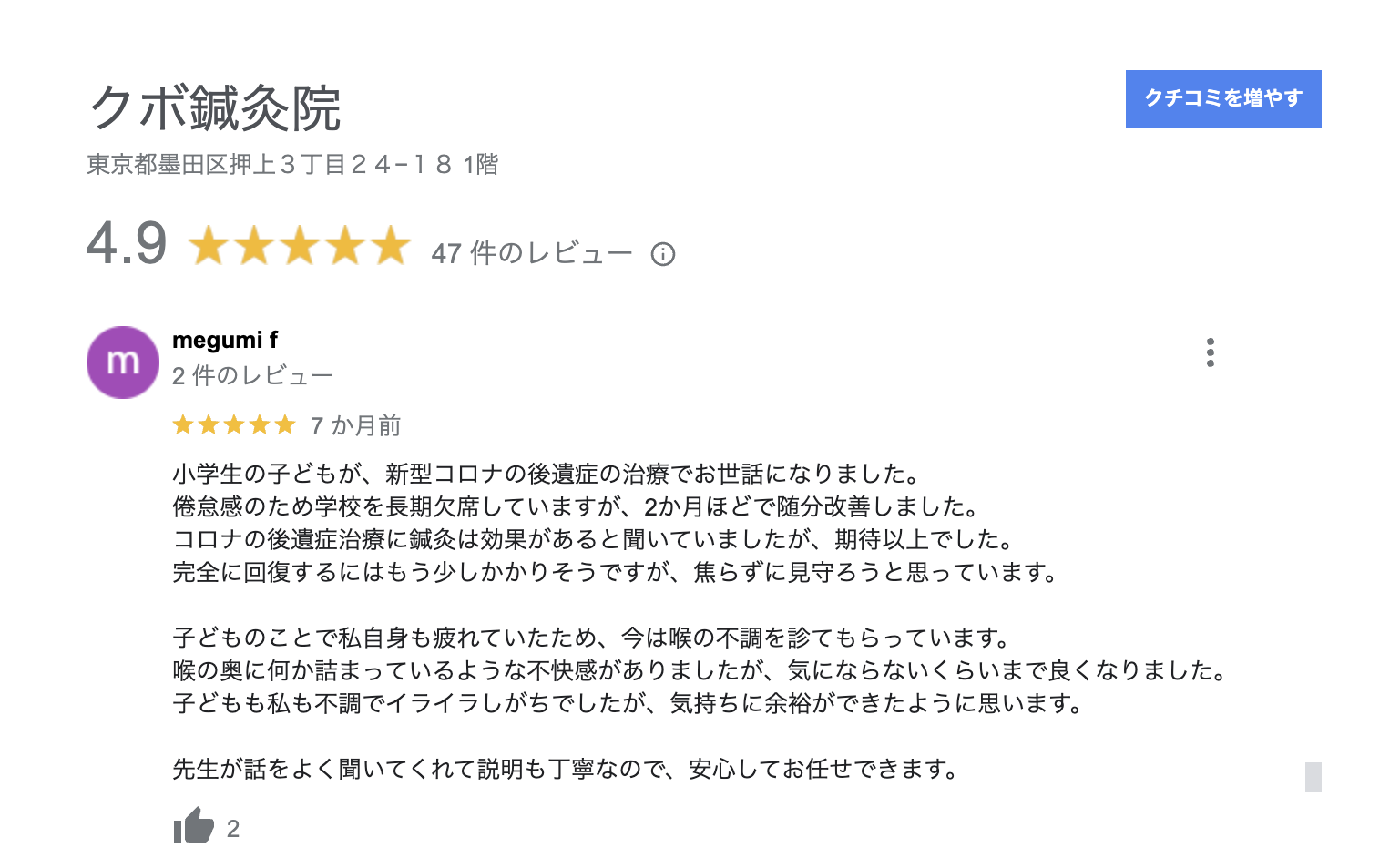

以下、当院に寄せられた声です。

当院では患者様一人ひとりの体質、気質、置かれている環境などに考慮して担当スタッフが施術をおこないます。

人間の体には生まれ持った自然治癒力が備わっていますし、小中学生は回復スピードも早いです!

東洋医学で力になれることはたくさんありますので、ぜひ気軽にご相談ください。